今日の長崎

永井隆と緑の物語は、常に長崎にその鼓動があった日本のキリスト教史全体と不思議なほど結びついている。4世紀にわたって日本で起こったこと、イエズス会宣教師の働きから始まり、何千人もの殉教者や隠れキリシタンの歴史を経て、それらすべが、二人の人生の物語に集約されているようだ。

長崎の街は、今も、原爆という想像を絶する悲劇の中で花開いた輝かしい実りを隆と緑の中に見出し、殉教者の血がキリスト教共同体の種であることを証しする多くの証言に富んでいる。

如己堂

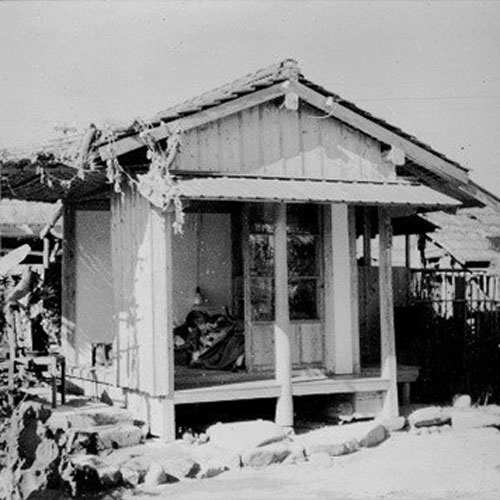

如己堂は、パウロ永井隆が1948年から1951年までの最後の3年間、白血病で寝たきりになり、2人の息子とともに福音的な貧しさの中で過ごした2平方メートルの小屋である。マリナ森山緑と結婚した1934年から1945年8月9日の原爆投下まで、一緒に暮らした浦上の地に建っている。

永井は、1945年10月にはすでに、長崎市民として最初に浦上の再興を決意した人々の中の一人であった。 彼は、森山家の先祖が、7代にわたって住んでいた地、妻緑が生まれ、亡くなった故郷を取り戻したかったのである。隠れキリシタンの集落のリーダーであった彼らは、潜伏キリシタンの共同体のリーダーであり、2世紀にわたる幕府による残忍な迫害の間、約3000人に隠れてカトリックの信仰を伝えてきた人々だった。

1948年、聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会の大工仲間に極貧の如己堂を建ててもらったとき、永井隆はすでに病床にあったが、それまでに著書の売り上げでそれなりの収入を得ていた。著書『如己堂随筆』の中で、彼は極貧生活を送る決意を語っている:

「私は隣近所の暮らしと同じ低い暮らしができるくらいの金を財布に残し、あとは、隣近所の文化を高めるために使っています。この原子野で貧しい暮らしをしているのは私だけではありません。どこの家でも、夜の目も眠らず働き通して、やっとぎりぎり生きてゆけるのです。[......]その中で私一人がぜいたくできるでしょうか?―いくら原稿料がしこたま入ったって…。[......]。大きな力をもっている人は、それだけ多く隣人にサーヴィスするために大きな力が与えられているのだ…と考えると、天の計らいは不公平と申されなくなります。[......]。ここで、今、急いで再建せねばならないものは天主堂、学校、幼稚園、育児園、病院、公民館…などです。そのほか、焼け跡の片づけ、植木や花園、子どもの遊び場なども、金を求めています。いくら稼いでも足りません。」

如己堂

住所 852-8113 長崎県長崎市上野町22-6

記念館

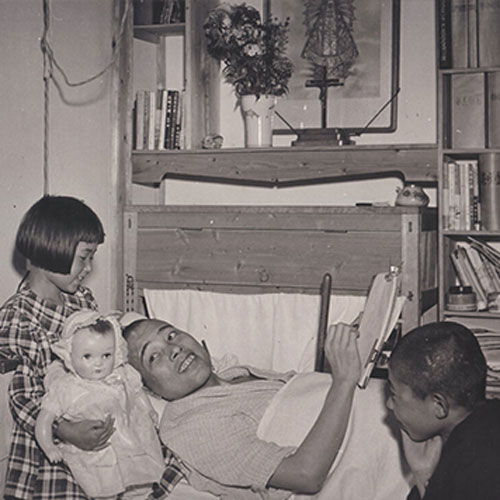

永井隆記念館は 如己堂の隣にあり、隆は浦上の子供たちのために小さな図書館を作らせ、「うちらの本箱」と名付けた。この記念館の下の階には、永井隆と緑の思い出の品が常設展示されている。多くの写真、永井隆の直筆の絵、緑が使っていたロザリオの珠などだ。ロザリオの珠はすべてばらばらになっており、唯一金属製の十字架がそのまま残っていた。そこから永井は、緑が十字架を握りしめ、ロザリオを祈りながら死んでいったことに気づいた。

上の階には、隆の希望通り、現在も公立図書館がある。

上の写真は、隆が自宅跡から見つけた緑のロザリオ、隆たちが「うちらの本箱」と呼んでいた隆の作ったの本棚、隆が描いた破壊された天主堂の絵(現在は記念館に展示)、記念館で展示されている数々の写真のうちの1枚。

浦上の無原罪の聖マリア大聖堂

約3世紀にわたる血なまぐさい迫害、残虐な拷問、処刑の後、日本政府は1873年にようやくキリシタンの信仰を解禁した。命がけで密かに信仰を守り伝えてきた潜伏キリシタンの末裔たちは、自分たちの手と蓄えで、何世紀にもわたって暮らしてきた地に多くの教会を建て始めた。建てられた多くの教会の中でも、浦上の教会は最も荘厳だった。御聖堂は1914年に落成し、無原罪の聖マリアに捧げられたが、2つの鐘楼が完成したのは1925年のことだった。東洋一大きな教会だった。1945年、浦上は原爆の爆心地となり、教会は完全に破壊された。

1945年12月24日、永井隆とその友人たちは、瓦礫の中から2つある鐘のうち、小さい方の鐘を見つけた。彼らはそれを仮設の構造物に吊るし、その日の夜に鳴らしてクリスマス・イブを知らせた。このエピソードから、永井は最初の著書のタイトルを『長崎の鐘』とした。

この教会は、永井隆と浦上の人々が献身的に再建に取り組んだ最初の事業のひとつだった。1960年代には長崎教区の大聖堂となる。

「被爆聖母 」と呼ばれる聖母像の頭部は、感動的な歴史がその背景にあり、今も大聖堂に保存されている。高さ2メートルの木製の無原罪のマリア像は、おそらくイタリアかスペインで作られたもので、1929年にスペイン大使D.Ulibarriによって寄贈された。それは大聖堂の祭壇に置かれ、1945年8月9日、建物全体とともに原爆に見舞われた。同年10月、浦上出身の日本軍人、カトリック司祭であった野口嘉右衛門神父は、何か聖遺物が残っていないかと教会の廃墟で祈りを捧げた後、外観を損じてはいたが完全な形をしたマリア像の頭部を発見した。彼はそれを北海道の函館にあるトラピスト修道院に持ち帰り、30年間保管した。1975年、野口嘉右衛門神父はそのマリア像を返還するために長崎に戻り、従兄弟で親友であり永井隆の伝記作家でもあった片岡弥吉教授に引き渡した。当時適切な保管場所がなかったので、長崎純心短期大学に15年間保管された。1990年、浦上天主堂(現長崎司教座聖堂)の主任司祭川添武神父がこの発見の経緯を知りたいと申し出たため、野口神父は教会にことの経緯をしたためた手紙を書いた。それを聞いた片岡教授は聖遺物を教会に返還し、聖堂の司祭館に保管した。2005年、被爆60周年を記念して、教区は南聖堂を「被爆聖母」像の頭部を納めるために特別に作られた小聖堂として改築した。2019年11月24日、教皇フランシスコが日本への使徒的訪問中に聖体を祝ったのもこの小聖堂であり、現在も聖母像はここで崇敬されている。「被爆聖母」は平和の象徴として、定期的に世界中を巡回している。

上の写真は、核爆発で破壊されたカテドラル;破壊を「生き延び」永井隆の友人たちによって瓦礫の中から掘り出された聖マリア教会の鐘;廃墟に隣接し、浦上の人々によって再建された最初の公共施設のひとつである木造の仮設教会;「原爆聖母」

浦上無原罪聖マリア司教座聖堂

サイト: http://www1.odn.ne.jp/uracathe/

住所 852-8112 長崎県長崎市元町1-79

コルベ神父とルルドの聖母の修道院博物館

マキシミリアノ・コルベ神父(1894年-1941年)は1930年4月、数人の仲間たちとともに長崎に到着し、長崎の東約5キロに位置する比古山に無原罪の園修道院を設立した。その年の5月にはすでに、雑誌『無原罪の聖母の騎士』の印刷を始めていた。修道院でコルベ神父は、ルルドの聖母の洞窟のレプリカを作ることを望んだ。

1935年、永井隆はコルベ神父の修道院を訪れ、肺結核を患っていた神父の胸のX線検査を行った。その頃、永井は長崎の聖ビンセント友愛会に所属しており、修道院で定期的に精神修養を行っていた。

1936年、コルベ神父はポーランドに戻り、周知のように、1941年にアウシュビッツ強制収容所に収容され(登録番号16670)、処刑された。

1945年、原爆が投下されると、修道士たちは無限斎の園修道院を長崎の孤児たちの避難所とし、長年にわたって世話をした。

1947年から1951年にかけて、永井隆は雑誌『無原罪の聖母の騎士』にいくつかの記事を掲載した。

原爆投下から約1カ月半後の1945年9月20日、永井隆は骨髄の放射線障害による原爆症の重い症状が出始めた。左こめかみの傷口から再び大量の出血が始まり、意識不明となり、失血死寸前の状態に陥った。義母がコルベ神父のルルドの泉の祝福された水を飲ませた。そうすると、傷口からの出血が突然止まり、自然に治り始めたという。永井隆はその時のことを、コルベ神父に祈るようにという女性の声を聞いたと語っている。

現在、無原罪の園修道院のある場所には、コルベ神父の記念品や証言の博物館があり、永井隆の資料も展示されている。また、永井に奇跡をもたらしたルルドの聖母の洞窟を訪れることもできる。

上の写真は、マキシミリアノ・コルベ神父の修道院内の独房;雑誌『無原罪の聖母の騎士』の印刷用に活字を選ぶコルベ神父;修道院博物館に展示されている永井隆氏によるコルベ神父の診断書。

コルベ神父とルルドの聖母修道院博物館

住所:〒850-0012 長崎県長崎市本郷内 1 丁目

日本のキリシタン史跡

長崎市は日本におけるキリスト教の発祥地であり、何世紀にもわたる長い迫害の間、信仰を守り続けた場所である。

-

聖フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸した1549年から80年間、キリスト教は日本に急速に広まった。数十年のうちに約60万人が洗礼を受け、そのほとんどが長崎とその周辺に住んでいた。長崎は完全なキリスト教の街であり、多くの教会があったため、ヨーロッパでは「東洋のローマ」として知られていた。

-

1614年から1633年にかけて、キリシタンに対する迫害は非常に激しくなり、長崎の中心地であり高地にあった西坂の丘では、見せしめとして多くの処刑が行われた。教会はすべて破壊され、宣教師たちは国外追放されるか殺された。数少ない資料では、少なくとも5,000人の処刑が報告されているが、キリシタン殉教者の数はもっと多いと考えられている。

-

17世紀の最初の数十年間から1873年までの250年間、キリスト教は当時の幕府から完全に禁止され、長崎周辺に住む信者たちは、教会も司祭もなく、自分たちで行う洗礼を除いては秘かに信仰を告白し続けた。いわゆる隠れキリシタンと呼ばれる人々である。

-

1863年、カトリックの司祭が長崎に戻り、大浦教会が設立された。1865年、浦上の隠れキリシタン3500人が、大浦教会のフランス人司祭ベルナール・プティジャン神父にその存在を明かした。政府に発見された彼らは捕えられて収容先に幽閉され、拷問を受けた。その多くが亡くなった。

-

キリシタン禁教令が解かれ、捕らわれていた人たちが浦上に戻り、再び村の人口を増やすことができるようになったのは、1873年のことだった。浦上の潜伏キリシタン集落は、森山家の長男たちが指導者として7代にわたって務めていた。マリナ緑はその子孫である。緑が生まれ、隆の妻として暮らし、1945年8月9日に亡くなったのも、森山家が集落を率いていた家だった。そして、隆は同じ場所に如己堂を建てさせた。

-

2018年、ユネスコは「日本の潜伏キリシタン関連遺産」として、大浦教会や、数世紀にわたる迫害の間に五島列島(長崎湾)に生じた多くの集落など22件を世界遺産に登録した(「長崎地方の潜伏キリシタン関連遺産群-ユネスコ世界遺産センター」;世界遺産|Travel Japan|JNTO)。

お勧めの場所

今日、信仰、殉教、希望に満ちたこの歴史にまつわる多くの場所を訪れることができる。

大浦教会

日本最古の教会であり、250年間潜伏していた浦上の隠れキリシタンがベルナール・プティジャン神父に正体を明かした場所でもある。

サイト:https://nagasaki-oura-church.jp/

住所 850-0931 長崎県長崎市南山手町5-3

日本二十六聖人記念館

日本における5,000人以上の殉教者、16~17世紀の宣教師、隠れキリシタンの遺品や歴史的遺物が数多く展示されている。多くの処刑が行われた西坂の丘に建ち、殉教者聖パウロ三木と25人の仲間の記念碑がある(写真左)。

サイト:http://www.26martyrs.com/

住所:〒850-0051 長崎県長崎市西坂町7-8

五島列島の隠れキリシタン村

五島列島は長崎湾の沖合に浮かぶ列島である。18世紀、約3,000人の隠れキリシタンが、発見される危険を避けて非合法な信仰生活を送るために移住した。古くからの隠れキリシタンの集落があり、今日では、キリスト教信仰が合法化されて間もない19世紀に建てられた美しい教会で飾られている。

寄付をする

委員会の活動や取り組みを支援する為に

クレジットカードまたはPayPalで寄付を行うことができます。

銀行コード:Banca Intesa San Paolo, Piazza P. Ferrari 10, 2012.Ferrari 10, 20121, Milan.ー名義Amici di Takashi e Midori Nagai

IBANIT16B0306909606100000178799

BIC/SWIFT(海外から): BCITITMM

お問い合わせ

「*」必須項目